Wenn Du Kaufmann werden willst.

Dann findest Du nachfolgend das Wissen der Kaufleute zu den rechtlichen Grundlagen des Wirtschaftens.

Rechtliche Grundbegriffe

Einleitung

Das menschliche Handeln erfordert gewissen Spielregeln, an die sich jeder halten muß. Diese Regeln werden z.B. in Gesetzen und Verordnungen festgelegt und sind für das menschliche Zusammenleben und Zusammenarbeiten unerläßlich.Die Beziehungen der Menschen als Rechtssubjekte untereinander und die Beziehungen zu Gegenständen (Rechtsobjekte) werden durch Rechtsgeschäfte geregelt.

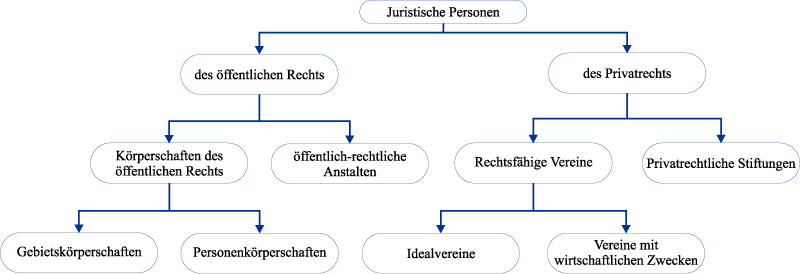

Zu den Rechtsubjekten zählen- die natürlichen Personen, dazu gehören alle Menschen,

- und juristische Personen, das sind Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die von der Rechtsordnung als Person behandelt werden (Sacheinrichtungen, wie z.B. eingetragene Vereine, Rundfunkanstalten).

Juristische Personen...- handeln durch Organe, die sich aus natürlichen Personen zusammensetzen.

- tragen einen rechtlich geschützten Namen, unter dem sie klagen und verklagt werden können

- haften mit dem eigenen Vermögen. Die der juristischen Person zugehörigen natürlichen Personen haften nur ihr gegenüber, nicht aber unmittelbar gegenüber den Gläubigern der juristischen Person.

- sind im Bestand grundsätzlich unabhängig von der Mitgliederbewegung.

Beispiele:

- Gebietskörperschaften: Gemeinden, Länder, Bund

- Personenkörperschaften: z.B. IHK, Religionsgemeinschaften

- öffentlich-rechtliche Anstalten: z.B. Sparkassen, Rundfunkanstalten (SWR, ZDF)

- Idealvereine nach BGB: z.B. Musikvereine, Sportvereine

- Vereine mit wirtschaftlichen Zwecken nach Handelsrecht: z.B. AG, GmbH, eG

Rechtssubjekte können Rechte wahrnehmen und sind damit rechtsfähig, d.h. sie haben die Rechtsfähigkeit. Die Rechte von Personen können sich auf Gegenstände, sogenannte Rechtsobjekte (Sachen, Rechte), beziehen.

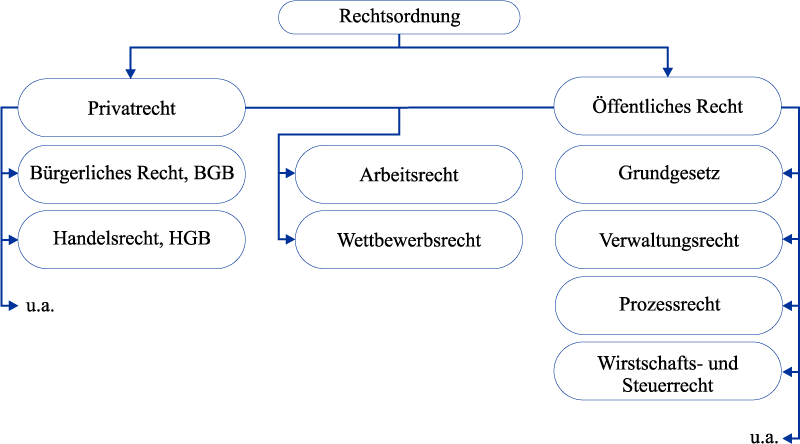

Rechtsgrundlagen und Rechtsordnung

Innerhalb der Rechtsordnung wird zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht unterschieden.- Das Privatrecht, auch Zivil- oder bürgerliches Recht genannt, regelt die Rechtsbeziehungen von Einzelpersonen untereinander und von Unternehmungen.

- Das öffentliche Recht regelt die Rechtsbeziehungen des einzelnen Bürgers zum Staat sowie die innere Ordnung des Staates selbst.

- Arbeitsrecht und Wettbewerbsrecht gehören zum Teil zum Privatrecht, z.B. der Arbeitsvertrag, aber auch zum öffentlichen Recht, z.B. Jugendarbeitsschutz.

Die wichtigsten Rechtsquellen sind:

- Die Verfassung, d.h. das Grundgesetz vom 23.05.1949 und die Verfassung der Länder. Das Grundgesetz ist die Grundlage aller weiteren gesetzlichen Regelungen.

- Die Gesetze, die vom Parlament verabschiedet werden.

- Rechtsverordnungen, die nur aufgrund eines Gesetzes von einer zuständigen obersten Verwaltungsbehörde erlassen werden können.

- Satzungen, die von Selbstverwaltungskörperschaften erlassen werden, z.B. Ortssatzungen der Gemeinden.

Die wichtigste Rechtsquelle des täglichen Lebens ist das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vom 18.08.1896.

Das BGB umfasst fünf Bücher:- allgemeine rechtliche Grundbegriffe (z.B. Rechts- u. Geschäftsfähigkeit, Rechtsgeschäfte usw.)

- das Schuldrecht (z.B. Verträge und Folgewirkungen)

- das Sachrecht

- das Familienrecht

- das Erbrecht

Eine weitere Rechtsquelle ist das Gewohnheitsrecht. Beim Gewohnheitsrecht kann nicht auf festgeschriebene Rechtssätze zurückgegriffen werden. Es hat sich vielmehr aus langjähriger tatsächlicher Praktizierung entwickelt, es darf dabei aber nicht gegen andere Gesetze verstoßen.

Beispiel: Auch wenn man schon 10 Jahre lang verkehrt in eine Einbahnstrasse fährt, kann man sich, wenn man erwischt wird, nicht auf das Gewohnheitsrecht berufen.Zusammenfassung: Die Rechtsordnung gliedert sich in öffentliches Recht und Privatrecht. Das Arbeitsrecht gehört sowohl zum öffentlichen Recht als auch zum Privatrecht. Die wichtigsten Rechtsquellen sind die Verfassung, Gesetze, Rechtsverordnungen und Satzungen. Die wichtigste Rechtsquelle des täglichen Lebens ist das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB).

Rechts- und Geschäftsfähigkeit

Beispiel: Ein alleinstehender, reicher Mann aus DE hinterlässt bei seinem Tod ein Testament, in dem u.a. enthalten ist, dass sein Hund das Alleinerbe antreten soll. Ist das Testament wirksam?Um eine Erbschaft antreten zu können, muss man rechtsfähig sein, d.h., man muss nach der Rechtsordnung die Fähigkeit haben, Träger von Rechten und Pflichten zu sein. Die Rechtsfähigkeit beginnt grundsätzlich bei natürlichen Personen mit der Geburt und endet mit dem Tod.

Bei juristischen Personen beginnt die Rechtsfähigkeit mit der Gründung und endet mit der Auflösung. Bei einer Aktiengesellschaft zum Beispiel von der Eintragung ins Handelsregister bis zur Löschung. Die Verleihung und Anerkennung der Rechtsfähigkeit juristischer Personen ist durch Gesetze geregelt.

Mit Rechtsfähigkeit ist aber nicht automatisch Geschäftsfähigkeit verbunden. Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit, Willenserklärungen rechtswirksam abgeben und empfangen zu können. Durch zwei sich deckende Willenserklärungen kommt z.B. ein Vertrag zustande. Willenserklärungen sind Handlungen einer Person, die mit der Absicht abgegeben werden, eine rechtliche Wirkung herbeizuführen, d.h. sie sind dazu bestimmt und geeignet, Rechtsverhältnisse zu begründen, zu ändern und aufzuheben.Rechtsgeschäfte können nur von geschäftsfähigen Personen eingegangen werden. Im Hinblick auf die Geschäftsfähigkeit gilt folgende Aufteilung:

- Geschäftsunfähig sind Personen

- bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres

- die dauernd geisteskrank sind

- die wegen Geisteskrankheit entmündigt wurden

- Beschränkt geschäftsfähig sind

- Minderjährige, d.h. Personen zwischen 7 und 18 Jahren

- Personen, die wegen Geistesschwäche, Verschwendung, Trunksucht oder Rauschgift entmündigt wurden

- Unbeschränkt geschäftsfähig sind Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Wichtige Rechte und Pflichten natürlicher Personen

- 0 Jahre

- Rechtsfähigkeit

- 7 Jahre

- Beschränkte Geschäftsfähigkeit

- Annahme von Schenkungen

- beschränkte Haftpflicht

- 16 Jahre

- Mögliche Ehemündigkeit der Frau

- Pass/Personalausweispflicht

- Besuch von Lokalen und Tanzveranstaltungen bis 24 Uhr

- 18 Jahre

- Volljährigkeit

- volle Geschäftsfähigkeit

- Ehemündigkeit

- Wahlrecht

- Haftung

- Strafmündigkeit

- Recht auf Führerschein

- 21 Jahre

- Volle Strafmündigkeit

Zusammenfassung: Die Rechtsfähigkeit einer Person bedeutet, Träger von Rechten und Pflichten zu sein. Unbeschränkt Geschäftsfähige können Rechtsgeschäfte ohne Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters abschließen. Beschränkt Geschäftsfähige benötigen die Einwilligung oder die Genehmigung eines gesetzlichen Vertreters. Geschäftsunfähige können keine Rechtsgeschäfte abschließen.

Willenserklärung

Oft werden Rechtsgeschäfte abgeschlossen, ohne dass man sich dessen bewusst wird. Ein Rechtsgeschäft ist z.B. (A) der Kauf eines Brotes beim Bäcker oder (B) das Mieten einer Wohnung. Auch wenn man (C) einem Freund Geld leiht, handelt es sich um ein Rechtsgeschäft. Bei diesen Beispielen liegt (A) ein Kaufvertrag, (B) ein Mietvertrag und (C) ein Darlehensvertrag vor.Damit ein Rechtsgeschäft zustande kommt, muss eine Willenserklärung abgegeben werden. Mit einer Willenserklärung wird eine rechtliche Wirkung herbeigeführt. Will man ein Rechtsgeschäft abschließen, genügt der Wille allein nicht. Der Wille muss auch erklärt werden. Die gewollten Rechtsfolgen können ganz unterschiedliche Auswirkungen haben:

- Es können neue Rechtsverhältnisse geschaffen werden, z.B. Kaufvertrag.

- Bestehende Rechtsverhältnisse können abgeändert werden, z.B. Mietpreiserhöhung.

- Bestehende Rechtsverhältnisse können aufgelöst werden, z.B. Kündigung.

Die meisten Willenserklärungen sind empfangsbedürftig. Wird eine Willenserklärung unter Anwesenden abgegeben, so besteht kein Problem, ab welchem Zeitpunkt die Willenserklärung wirksam ist. Die Äußerung und die Wahrnehmung der Willenserklärung fallen zeitlich zusammen. Die unter Anwesenden abgegebene Willenserklärung ist mit ihrer Abgabe rechtswirksam. Wird eine Willenserklärung ohne Anwesenheit des Empfängers abgegeben, ist sie erst wirksam, wenn sie dem Empfänger zugeht.

Beispiel: Harry, Peter und Holger sitzen in einer Kneipe zusammen. Harry möchte sein Motorrad an Holger verkaufen. Holger, der schon ziemlich viel getrunken hat und kaum noch sprechen kann, nimmt das Angebot an und unterschreibt den Kaufvertrag. Am nächsten Tag kann sich Holger an nichts mehr erinnern. Ist ein Vertrag zustande gekommen? Nein. Es ist kein Vertrag zustande gekommen, da Holger erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Verträge, die z.B. wie in diesem Fall unter Alkoholeinfluss / Drogeneinfluss entstehen, sind nichtig.

Bestandteile der Willenserklärung

- Handlungswille: Die Erklärung muss gewollt sein. Unter Zwang oder Drogeneinfluss gemachte Erklärungen sind keine Willenserklärungen.

- Erklärungsbewusstsein: Der Erklärende muss sich seiner Handlung bewusst sein.

- Geschäftswille: Der Erklärende muss eine rechtsverbindliche Wirkung beabsichtigen. Er muss z.B. gerade dieses Auto kaufen wollen.

Beispiel: Auf einem Automarkt sieht Harry sein Traumauto. Harry sagt zu dem Eigentümer, dass er das Auto zum angebotenen Preis kaufen möchte. Sie vereinbaren, dass Harry das Auto am Nachmittag holen soll.

Bis zum Nachmittag überlegt es sich Harry anders und sagt mit der Begründung ab, es liege ja nichts Schriftliches vor. Muss Harry dem Eigentümer das Auto abnehmen?

Ja, denn es liegt eine Willenserklärung vor, Harry hat das Angebot angenommen. Er hat eine Willenserklärung dahingehend abgegeben, dass er mit dem Angebot einverstanden ist und das Auto erwerben möchte.

Ein Vertrag muss nicht unbedingt schriftlich abgeschlossen werden.

Die äußere Form der Willenserklärung kann unterschiedliche sein:

- Unmittelbare Handlung als ausdrückliche Willenserklärung

- mündlich

- telefonisch

- schriftlich

- telegrafisch/Fax

- Mittelbare Handlung als schlüssige Willenserklärung

- Handheben

- Einsteigen in den Bus

- Kopfnicken auf ein Angebot

- Ausnahmsweise Schweigen

- Schweigen gilt als Ablehnung, außer u.a. bei Kaufleuten und wenn es vertraglich vereinbart wurde.

Die Wirksamkeit der Willenserklärung

Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig. Beschränkt Geschäftsfähige brauchen die Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters. Eine vorher erteilte Zustimmung heißt Einwilligung. Wird die Zustimmung erst erteilt, nachdem der Vertrag abgeschlossen wurde, handelt es sich um eine Genehmigung.

Bis zu dieser Genehmigung ist der Vertrag schwebend unwirksam. Wird keine Genehmigung erteilt, ist der Vertrag nichtig. Die Willenserklärung eines unbeschränkt Geschäftsfähigen ist voll wirksam.

Beispiel: Ein 14jähriger Schüler kauft sich ein Fahrrad für 450.- Euro. Der Schüler zahlt 200.- Euro an und beabsichtigt, den restlichen Betrag in Raten zu zahlen. Das Geld will er sich durch einen Ferienjob verdienen. Der Verkäufer ist einverstanden und verkauft ihm das Rad. Die Eltern sind nicht einverstanden und fordern den Schüler auf, das Rad zurück zu bringen. Der Vertrag ist nicht wirksam, da die Eltern die Zustimmung verweigert haben. Grundsätzlich dürfen Minderjährige, d.h. beschränkt Geschäftsfähige, ohne Zustimmung der Eltern nur Geschäfte vornehmen, die ihnen einen rechtlichen Vorteil bringen, z.B. Geschenke annehmen.

Zusammenfassung: Willenserklärungen führen eine rechtliche Wirkung herbei. Durch Willenserklärungen kommen z.B. Verträge zustande. Es gibt empfangsbedürftige und nicht empfangsbedürftige Willenserklärungen. Empfangsbedürftige Willenserklärungen sind rechtswirksam, wenn sie dem Empfänger zugegangen sind.

Das Rechtsgeschäft

Die Willenserklärung ist ein wesentlicher Bestandteil eines Rechtsgeschäfts. Ein Rechtsgeschäft kann aus einer oder mehreren Willenserklärungen bestehen.Rechtsgeschäfte

- einseitige Rechtsgeschäfte

- streng einseitige, nicht empfangsbedürftige Willenserklärung (z.B. Testament)

- empfangsbedürftige Willenserklärung (z.B. Kündigung, Mahnung)

- zweiseitige Rechtsgeschäfte (Verträge)

- einseitig verpflichtende Verträge (Darlehen, Schenkung)

- zweiseitig verpflichtende Verträge (Kauf, Miete)

Einseitige Rechtsgeschäfte sind z.B. die Kündigung, der Rücktritt und das Testament.

Beispiele:- Torsten kündigt seine Arbeitsstelle fristgerecht.

- Otto tritt aus seinem Sportverein aus.

Mehrseitige Rechtsgeschäfte werden allgemein als Verträge bezeichnet. Mehrseitige Rechtsgeschäfte kommen durch zwei sich deckende Willenserklärungen zustande.

Beispiele:- Ralf kauft bei Jana einen Plattenspieler.

- Moritz und Anna buchen einen Urlaub auf Ibiza.

Empfangsbedürftige Willenserklärungen werden nicht schon durch die Äußerung, sondern erst dann zu einem wirksamen Rechtsgeschäft, wenn sie dem Empfänger zugehen.

Eine Willenserklärung, z.B. der Inhalt eines Briefes, ist dann rechtswirksam, wenn sie dem Empfänger zugegangen ist, und wenn er unter normalen Umständen die Möglichkeit hat, von ihr Kenntnis zu nehmen.

Das einseitige nicht empfangsbedürftige Rechtsgeschäft bedarf zur Wirksamkeit nicht der Kenntnisnahme einer anderen Person, z.B. Testament.

Damit ein Rechtsgeschäft rechtswirksam ist, muss es bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Ansonsten ist ein Rechtsgeschäft nichtig oder anfechtbar.

Weitere nichtige Rechtsgeschäfte sind Schein- und Scherzgeschäfte. Ein Scheingeschäft liegt vor, wenn z.B. ein nach außen hin vereinbarter Preis niedriger ist als der tatsächliche Preis.

Beispiel: Gustav verkauft an Steffen ein Grundstück zum Preis von 1.000.000,- Euro. Steffen müsste an das Finanzamt 2% Grunderwerbssteuer bezahlen. Daher vereinbaren Gustav und Steffen, im Kaufvertrag nur 200.000,- Euro anzugeben. Die Steuerersparnis wollen sie sich teilen.Ein Scherzgeschäft liegt vor, wenn z.B. jemand am Stammtisch äußert, er wolle sein neues Auto für 1,- Euro verkaufen. Hier wurde eine Willenserklärung nur zum Scherz abgegeben, deshalb ist sie nichtig (ein sogenannter "guter Scherz").

Frage: Handelt es sich um einen Irrtum, wenn Hans einen Bestellschein unterschreibt, ohne die darauf abgedruckten Bedingungen zu lesen? Nein, es liegt kein Irrtum vor, sondern eigenes Verschulden, wenn jemand etwas nicht sorgfältig durchliest, bevor er unterschreibt.

Beispiel: Hannes möchte in der Münchener Innenstadt ein kleines Zimmer von 20m2 mieten, die Miete soll 2300,- Euro betragen. Da Hannes dringend eine Wohnung benötigt, unterzeichnet er den Mietvertrag. Ein Freund von Hannes behauptet, dass Hannes den hohen Mietpreis nicht zu zahlen brauche. Der Freund hat recht, da es sich um Mietwucher handelt.Neben den nichtigen Rechtsgeschäften gibt es die anfechtbaren Rechtsgeschäfte. Anfechtbare Rechtsgeschäfte sind schwebend unwirksam, d.h. erst bei einer erfolgreichen Anfechtung werden sie rückwirkend ungültig.

Anfechtbar ist z.B. der Irrtum bei einem gültig zustande gekommenen Rechtsgeschäft. Es wird unterschieden zwischen:- Erklärungsirrtum, d.h. Versprechen, Verschreiben, Vergreifen, z.B. falsche Größe.

- Inhaltsirrtum, d.h. Anton sagt Kauf, meint aber Miete).

- Eigenschaftsirrtum, d.h. unterschiedliche Vorstellungen über wesentliche Eigenschaften einer Person oder Sache.

Die Anfechtung ist kein billiges und bequemes Mittel, um aus einem unbequemen Rechtsgeschäft wieder herauszukommen. Wer eine Willenserklärung wegen Irrtum anficht, ist dem anderen Teil unter Umständen zu Schadenersatz verpflichtet. Eine Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn ein Irrtum im Beweggrund (Motivirrtum) vorliegt.

Beispiel: Maike kauft vor ihrer Fahrprüfung ein Auto. Bei Nichtbestehen der Prüfung kann sie den Autokauf nicht wegen Irrtums anfechten.Ein weiterer Anfechtungsgrund ist die arglistige Täuschung oder widerrechtliche Drohung. Beispiele: Ein Bewerber verschweigt, dass ihm wegen Diebstahls gekündigt wurde, obwohl er danach gefragt wurde. Ein Autoverkäufer verschweigt, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Unfallwagen handelt.

Diese Verträge sind- nichtig

- Abschluss mit Geschäftsunfähigen

- Scherzgeschäfte

- Scheingeschäfte

- Verstoß gegen die guten Sitten

- Verstoß gegen das Gesetz

- Verstoß gegen Formvorschriften

- anfechtbar

- Irrtum

- falsche Übermittlung

- arglistige Täuschung

- Drohung

- Abschluss mit beschränkt Geschäftsfähigen

Weitere Beispiele für nichtige oder anfechtbare Rechtsgeschäfte:

Ein 6jähriges Mädchen kauft sich eine Schallplatte. Nichtiges Rechtsgeschäft.

Anton leiht Bernd 1000.- Euro und verlang 50% Zinsen. Nichtiges Rechtsgeschäft.

Silke nennt einen Kunden einen Preis von 15,- Euro anstatt von 65,- Euro. Anfechtbares Rechtsgeschäft.

Uwe fälscht ein Zeugnis und wird damit eingestellt. Anfechtbares Rechtsgeschäft.

Grundsätzlich herrscht Formfreiheit beim Abschluss von Verträgen und Rechtsgeschäften, es gibt aber auch Rechtsgeschäfte, für die eine gesetzliche Form vorgeschrieben ist (Formzwang).

- Schriftform: Die Erklärung muss schriftlich festgehalten und vom Erklärenden eigenhändig unterzeichnet werden.

- Öffentliche Beglaubigung: Die Echtheit der Unterschriften wird z.B. von einem Notar bestätigt, nicht jedoch der Inhalt.

- Notarielle Beurkundung: Die Willenserklärungen werden in einer öffentlichen Urkunde aufgenommen. Der Notar beurkundet die Unterschriften und den Inhalt der Erklärungen.

Notariell beurkundet werden muss z.B. der Erwerb von Grundeigentum. Wechselt ein Haus seinen Eigentümer, muss diese Änderung ins Grundbuch eingetragen werden. Der Notar beurkundet die Unterschriften und den Inhalt des Vertrages.

Besitz und Eigentum

- Besitz ist die tatsächliche Sachherrschaft einer Person über eine Sache.

- Eigentum ist die rechtliche Herrschaft einer Person über eine Sache.

Zusammenfassung: Rechtsgeschäfte kommen durch Willenserklärungen zustande. Man unterscheidet zwischen einseitigen und mehrseitigen Rechtsgeschäften. Grundsätzlich herrscht Formfreiheit bei Rechtsgeschäften, es gibt aber auch Rechtsgeschäfte, für die eine gesetzliche Form vorgeschrieben ist (Formzwang). Rechtsgeschäfte kann man anfechten, z.B. wenn ein Irrtum vorliegt. Rechtsgeschäfte, die gegen gesetzliche Verbote verstoßen, sind von Anfang an nichtig.

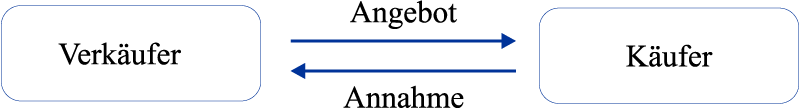

Der Vertrag

Geben zwei oder mehrere Personen übereinstimmende Willenserklärungen ab, die auf eine einheitliche Rechtsfolge abzielen, ist ein Vertrag zustande gekommen. Ein Vertrag setzt sich aus dem Angebot und der Annahme zusammen.Beispiel: Müller bestellt beim Weinhändler 10 Flaschen Wein (Angebot). Der Weinhändler sendet Müller daraufhin den Wein (Annahme). Der Kaufvertrag ist somit zustande gekommen.

Ein Vertrag kommt nur zustande, wenn die abgegebenen Willenserklärungen inhaltlich übereinstimmen. Dann besteht ein Konsens zwischen Angebot und Annahme. Stimmen die Willenserklärungen nicht überein, liegt ein Dissens (Einigungsmangel) vor. Ein Vertrag ist dann im Zweifel nicht geschlossen.

Es gibt eine ganze Reihe von Vertragsarten:

| Art | Vertragsinhalt | |

| Kaufvertrag | Verkäufer und Käufer | Verkauf von Sachen/Rechte gegen Entgelt |

| Mietvertrag | Vermieter und Mieter | Zeitliche Überlassung von Sachen gegen Entgelt |

| Pachtvertrag | Verpächter und Pächter | Verpachtung durch den Verpächter zum Gebrauch und zur Fruchtziehung durch den Pächter gegen Entgelt |

| Leihvertrag | Verleiher und Entleiher | Überlassen von Sachen zum unentgeltlichen Gebrauch durch den Entleiher |

| Dienstvertrag | z.B. Arbeitgeber und Arbeitnehmer | Leistung von Diensten gegen Entgelt |

Im Folgenden wird auf den Kaufvertrag als Rechtsgeschäft des täglichen Lebens eingegangen.

Ein Kaufvertrag beinhaltet die Art der Ware, die Menge und den Preis.

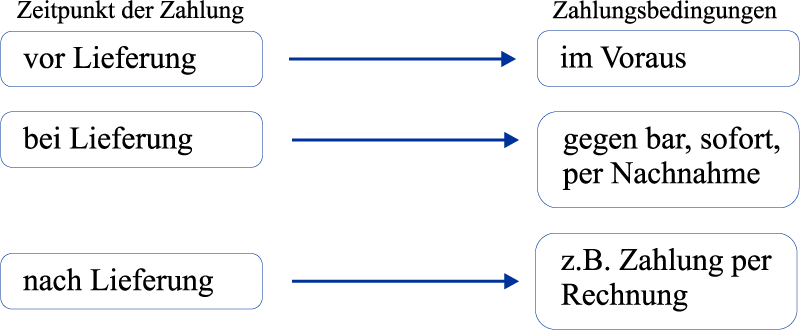

Bei den Zahlungs- und Lieferbedingungen und den Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung gelten die handelsüblichen Bedingungen, falls nicht anderes vereinbart wurde.

Der Erfüllungsort ist der Ort, an dem der Verkäufer zu liefern und der Kunde zu zahlen hat.

Wenn ein Kaufvertrag zustande gekommen ist, hat der Käufer die Pflicht, die Ware abzunehmen und den Kaufpreis zu zahlen.

Der Verkäufer hat die Pflicht, die Ware vertragsgerecht zu liefern und das Eigentum dem Käufer zu übertragen.

Je nach Vertragspartner unterscheidet man zwischen bürgerlichem Kauf und Handelskauf.

- Bürgerlicher Kauf: Keiner der beiden Parteien ist Kaufmann.

- Einseitiger Handelskauf: Mindestens ein Vertragspartner ist Kaufmann, und der Kauf stellt für ihn ein Handelsgeschäft dar.

- Zweiseitiger Handelskauf: Beide Vertragspartner sind Kaufleute, und der Kauf ist für beide ein Handelsgeschäft.

Der Käufer hat pünktlich gezahlt, wenn die geschuldete Summe dem Verkäufer am Fälligkeitstag zur Verfügung steht.

Warenschulden sind grundsätzlich Holschulden, d.h. der Käufer muss die Ware selbst holen oder abholen lassen, sofern keine andere Regelung vereinbart wurde. Geldschulden sind, im Gegensatz zu Warenschulden, Bringschulden.

Mögliche Zahlungsbedingungen

Beispiele:

- Uwe hat in einer Buchhandlung ein Buch bestellt, das er am nächsten Tag abholen kann. Uwe muss das Buch, die Ware, abholen, deshalb spricht man bei Warenschulden auch von Holschulden. Uwe muss dem Verkäufer das Geld bringen, deshalb spricht man bei Geldschulden auch von Bringschulden.

- Schneiders kaufen sich neue Tapeten. Nachdem sie sich für ein Muster entschieden haben, lassen sie den Verkäufer kommen, um die benötigten Tapeten einzupacken. Nachdem der Verkäufer die Tapeten eingepackt hat, bezahlen die Schneiders und fahren nach Hause. Zu Hause bemerken sie, dass die Tapeten Fehler haben. Müssen die Schneiders die Tapeten jetzt behalten? Nein, die Schneiders haben Anspruch auf eine einwandfreie Ware. Hier handelt es sich um eine mangelhafte Ware. Schneiders können einen Ersatz oder die Minderung des Kaufpreises verlangen.

Stellt sich heraus, dass eine Ware mit Fehlern behaftet ist, handelt es sich um eine mangelhafte Ware. Der Mangel liegt in der Beschaffenheit der Ware (Güter). Der Käufer kann den Umtausch (Ersatzlieferung) der Ware verlangen oder die Minderung des Kaufpreises fordern, wenn er die Ware behalten möchte. Ist die Ware fehlerfrei nicht mehr vorrätig und möchte der Käufer die fehlerhafte Ware nicht behalten, kann er den Kaufvertrag rückgängig machen. Es handelt sich dann um eine Wandlung.

Beispiel: Die Schneiders haben plötzlich wichtigere Dinge zu tun und verschieben das Tapezieren. Als sie ein 3/4 Jahr später die Tapeten auspacken, bemerken sie die Mängel. Können die Schneiders die Tapeten jetzt noch umtauschen oder zurückgeben? Nein, ein Käufer muss die Mängel grundsätzlich innerhalb einer bestimmten Zeit (Gewährleistungsfrist) anzeigen. Ist nichts anderes vereinbart, beträgt die Gewährleistungsfrist ein halbes Jahr. Die Schneiders hätten den Schaden also früher anzeigen müssen. Unter Kaufleuten gilt dies jedoch nicht, da hier nach dem Handelsgesetzbuch eine unverzügliche Rügepflicht bei erkennbaren oder offensichtlichen Mängeln besteht.

Mängel bei der Lieferung

| Arten von Mängeln | Rechte des Käufers |

| Qualitätsmängel, d.h. die Qualität der Ware stimmt nicht. | Der Käufer hat das Recht auf

|

| Quantitätsmängel, d.h. es wurde zu viel oder zu wenig geliefert. | Der Käufer hat das Recht

|

| Gattungsmängel, d.h. es wurde etwas Falsches geliefert. | Der Käufer hat das Recht

|

Beispiel:

Winfried bestellt sich ein 100 PS starkes Motorrad in grasgrün. Aufgrund eines Fehlers bei der Bestellung bekommt Winfried nun nach 6 Wochen ein schwarzes Motorrad mit 27 PS. Hierbei handelt es sich um einen Gattungsmangel.

Nicht nur die mangelhafte Lieferung ist eine Kaufvertragsstörung, sondern auch der Lieferverzug. Der Verkäufer kommt in Lieferverzug, wenn er aus eigenem Verschulden oder aus Verschulden eines Erfüllungsgehilfen den Liefertermin nicht einhält.

Hat der Käufer nach dem fix vereinbarten Liefertermin kein Interesse mehr an der Ware, kann er Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen, z.B. wenn Saisonware geliefert werden soll.

Beispiel:

Paula und ihr Mann haben für ein Familienfest eine Schlachtplatte bei Metzger Heinrich bestellt. Zu dem fest vereinbarten Zeitpunkt wird die Platte aber nicht geliefert. Paula und ihr Mann bestellen daraufhin bei einem anderen Metzger eine Schlachtplatte, da in 2 Stunden die ersten Gäste kommen.

Da dieser Metzger aber erheblich teurer ist, müssen Paula und ihr Mann nun mehr bezahlen. Am nächsten Tag verlangen sie Schadenersatz vom Metzger Heinrich. Dieser muss die Mehrkosten tragen, da er den Vertrag nicht erfüllt hat und Paula und ihr Mann nach dem Fälligkeitstermin kein Interesse mehr an der Ware haben.

Der Verkäufer braucht den Schaden nicht zu ersetzen, wenn er unverschuldet nicht liefern kann. Dem Kunden bleibt dann nur der Rücktritt vom Vertrag.

Hat der Käufer auch nach Eintritt des Verzuges noch Interesse an der Erfüllung des Vertrages, muss er dem Verkäufer eine angemessene Frist setzen, es sei denn, es handelt sich um ein Fixgeschäft (für die Leistung ist eine Zeit nach dem Kalender bestimmt).

Auch der Käufer kann in Verzug geraten, z.B. dadurch dass er am vereinbarten Liefertermin die Ware nicht in Empfang nimmt. Hier handelt es sich um einen Annahmeverzug. Der Verkäufer hat u.a. mehrere Möglichkeiten zu handeln:

- Er bewahrt die Ware auf und fordert den Käufer erneut zur Abnahme innerhalb einer bestimmten Frist auf.

- Er verklagt den Käufer auf Abnahme der Ware und Zahlung des Kaufpreises.

- Er verkauft die Ware auf dem freien Markt.

- Er lässt die Ware öffentlich versteigern (unter vorheriger Ankündigung).

Carola hat sich per Katalog eine Hose bestellt. Nach einer Woche bekommt sie die Hose mit einer Rechnung über 80.- Euro und der Aufforderung, die Rechnung innerhalb einer Woche zu bezahlen. Carola fährt in den Urlaub und vergisst die Rechnung. Nach drei Wochen bekommt sie eine Mahnung mit der Aufforderung, die Rechnung plus 2.50 Euro für Kosten, die durch den Verzug entstanden sind, zu bezahlen. Muss Carola auch die 2.50 Euro zahlen oder nur die 80.- Euro. Da Carola am Fälligkeitstag nicht gezahlt hat, muss sie Verzugszinsen und anfallende Mahnkosten bezahlen, also auch die 2.50 Euro.

Der Verkäufer muss auf pünktliche Zahlung achten, da er selber auch Zahlungsverpflichtungen hat. Ausserdem entgehen ihm Erträge, weil er das Geld nicht gewinnbringend anlegen kann. Bezahlt der Kunde am Fälligkeitstag nicht, kann der Verkäufer 4% Verzugszinsen in Rechnung stellen. Muss der Verkäufer wegen ausstehender Zahlungen einen Bankkredit in Anspruch nehmen, liegen die Zinsen höher.

Bei sogenannten Haustürgeschäften und im Onlinehandel hat der Endkunde, im Gegensatz zum Ladenkauf, die Möglichkeit des Widerrufs. Das Recht des Widerrufs existiert, damit der Kunde die Möglichkeit hat, seine Entscheidung noch einmal in Ruhe zu überdenken bzw. die Ware wie im Ladengeschäft testen zu können. Vom Widerrufsrecht muß innerhalb von 14 Tagen Gebrauch gemacht werden.

Zusammenfassung: Ein Vertrag setzt sich aus dem Angebot und der Annahme zusammen. Je nach Vertragspartner unterscheidet man zwischen bürgerlichem Kauf und Handelskauf. Bei mangelhafter Ware hat der Käufer die Möglichkeit, die Ware umzutauschen, den Kaufpreis zu mindern oder den Kaufvertrag rückgängig zu machen (Wandlung). Bei mangelhafter Ware unterscheidet man zwischen Qualitätsmängeln, Quantitätsmängeln und Gattungsmängeln. Auch der Lieferungs-, Zahlungs- und Annahmeverzug stellen Kaufvertragsstörungen dar. Bei Haustürgeschäften u.ä. Geschäften gilt das Widerrufsrecht.

» Alles über die rechtlichen Grundlagen des Wirtschaftens auf einer Seite lesen / Zusammenfassung Industriekauffrau /-mann

» Zur Startseite

*Quellenangabe: Alle hier dargestellten Informationen waren Teil der Ausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann (1991-1994) und sind heute noch Bestandteil der Ausbildungen in kaufmännischer Berufen.

© 1998 - 2026

wENn.DE gut, Alles gut.

Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense

Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e

M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9

7 1 6 3 4 Ludwigsburg

P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7

M a i l: i n f o @ w e n n . d e

Datastore

Datastore